Les composants essentiels d’une ancienne fosse septique

Structure et compartiments traditionnels

En 20 ans de rénovation et de diagnostic, j’ai pu observer l’évolution remarquable des systèmes d’assainissement. Les anciennes fosses septiques se composent traditionnellement de trois compartiments distincts : le premier assure la décantation des matières solides, le deuxième permet la digestion anaérobie, et le troisième finalise l’évacuation des eaux traitées.

Ces installations historiques étaient principalement construites en béton armé ou en briques maçonnées, des matériaux choisis pour leur durabilité exceptionnelle. Les dimensions standards variaient selon l’époque : avant 1982, on trouvait couramment des fosses de 3000 litres minimum, tandis que les installations plus récentes respectaient des volumes calculés selon le nombre d’équivalents-habitants.

Circuit de traitement des eaux usées domestiques

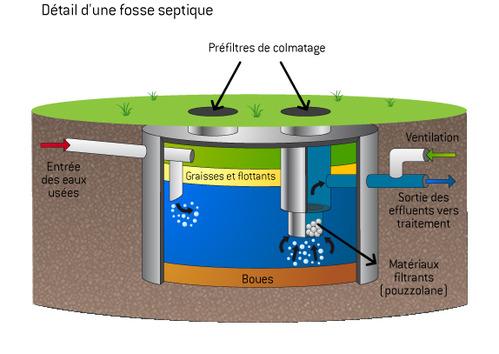

Pour bien comprendre votre installation existante, il est essentiel de suivre le parcours complet des eaux usées. Les effluents domestiques arrivent d’abord dans le premier compartiment où s’opère la séparation : les matières lourdes décantent au fond, les graisses remontent en surface, formant une croûte protectrice.

Le processus de fermentation anaérobie se déroule ensuite dans l’obscurité totale du deuxième compartiment, où les bactéries décomposent naturellement les matières organiques. Contrairement aux systèmes modernes que j’installe aujourd’hui, ces anciennes fosses ne bénéficiaient d’aucun système d’aération forcée, limitant ainsi leur efficacité de traitement mais garantissant une autonomie énergétique totale.

Schéma technique détaillé : comprendre votre installation

Plan de coupe et dimensions standard

Mon expérience en génie civil m’a appris l’importance de savoir lire correctement un schéma technique. Les fosses installées avant 1982 présentaient généralement des dimensions de 3m x 2m x 1,5m de profondeur, tandis que celles construites entre 1982 et 2009 respectaient le calcul de 500 litres par équivalent-habitant, plus 1000 litres de réserve.

Les normes de l’époque privilégiaient la robustesse à l’efficacité : parois épaisses de 15 à 20 cm, dalles de couverture dimensionnées pour supporter le passage d’un véhicule léger. Je recommande vivement de conserver précieusement les plans originaux de votre installation, car ils s’avèrent indispensables lors des projets de rénovation ou de mise aux normes.

Raccordements et évacuations : du logement au sol

Lors de mes diagnostics, je vérifie systématiquement l’ensemble des raccordements depuis les points de collecte jusqu’à l’évacuation finale. Les canalisations d’arrivée, généralement en grès ou en fonte pour les plus anciennes, collectent les eaux vannes (WC) et les eaux ménagères (cuisines, salles de bains).

Le système d’évacuation vers le sol respectait des distances réglementaires strictes : minimum 35 mètres des captages d’eau potable, 5 mètres des fondations. La problématique cruciale réside dans le respect d’une pente constante de 2 à 4% pour garantir l’écoulement gravitaire, ainsi que dans l’étanchéité parfaite des joints, points sensibles que j’examine avec attention lors de chaque intervention.

Diagnostic de votre système existant

Identifier l’âge et le type de votre fosse

Avec mon œil expert, je peux rapidement dater une installation grâce à plusieurs indices révélateurs. Les matériaux utilisés constituent le premier indicateur : béton coulé sur place avec armatures apparentes pour les années 1960-1980, éléments préfabriqués à partir des années 1980, regards en fonte remplacés progressivement par du PVC.

Les techniques de construction évoluent également : joints au mortier de ciment pour les plus anciennes, joints élastomères pour les installations récentes. Je conseille toujours de rechercher les documents administratifs originaux (permis de construire, déclarations de travaux) qui précisent généralement le type d’assainissement retenu et facilitent grandement l’établissement du diagnostic préalable.

Signes d’usure et points de contrôle essentiels

N’attendez pas les premiers dysfonctionnements pour agir ! Mon expérience terrain m’a enseigné à reconnaître les signes d’alerte précoces : odeurs suspectes aux abords de l’installation, végétation anormalement verte au-dessus de la fosse, remontées d’eaux usées lors de fortes pluies.

Les points de contrôle que j’examine prioritairement concernent l’étanchéité des parois (fissures, infiltrations), la solidité structurelle (affaissement, déformation des regards), et le bon fonctionnement des évacuations. L’intervention d’un professionnel devient indispensable dès l’apparition de désordres structurels ou lorsque l’efficacité de traitement se dégrade sensiblement, compromettant la protection de l’environnement.

Mise aux normes : obligations et solutions pratiques

Réglementation actuelle et échéances

Mon expertise QUALIBAT RGE me permet d’accompagner mes clients dans le respect scrupuleux des obligations légales actuelles. Depuis 2012, toute installation d’assainissement non collectif doit faire l’objet d’un contrôle périodique par le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).

Les échéances varient selon les situations : contrôle obligatoire en cas de vente immobilière, mise aux normes exigée lors de rénovations lourdes représentant plus de 50% de la valeur du bien. Les contrôles SPANC évaluent la conformité réglementaire et l’impact environnemental, pouvant déboucher sur une obligation de réhabilitation dans un délai de 4 ans maximum.

Rénovation vs remplacement : faire le bon choix

Ma méthode d’analyse coût/bénéfice permet d’orienter objectivement vers la solution la plus pertinente. La rénovation reste envisageable lorsque la structure principale demeure saine : réfection de l’étanchéité, remplacement des regards, optimisation du système d’évacuation représentent 40 à 60% du coût d’une installation neuve.

Le remplacement s’impose en cas de désordres structurels majeurs ou d’inadaptation aux normes actuelles. Les alternatives modernes (micro-stations d’épuration, filtres à sable compacts) offrent des performances de traitement supérieures. Mon statut RGE permet à mes clients de bénéficier des aides financières disponibles : éco-PTZ, subventions de l’Anah, crédit d’impôt transition énergétique.

Entretien préventif pour optimiser la durée de vie

Planning de maintenance et bonnes pratiques

Ma méthodologie d’entretien préventif repose sur un calendrier rigoureux et adapté. La vidange constitue l’opération fondamentale : tous les 3 à 4 ans pour une famille de 4 personnes, avec contrôle visuel semestriel du niveau des boues et de l’état des regards.

Les gestes préventifs accessibles aux propriétaires incluent : éviter absolument les produits chimiques agressifs (javel concentrée, solvants), limiter l’usage de produits antibactériens qui perturbent l’équilibre biologique, proscrire l’évacuation de lingettes, préservatifs, litière pour chat. Un entretien mensuel des préfiltres et siphons contribue significativement à préserver l’efficacité du système.

Quand faire appel à un professionnel certifié

La prudence commande de définir clairement les limites de l’intervention propriétaire. Si le contrôle visuel et l’entretien courant demeurent accessibles, toute intervention sur la structure, les raccordements ou le système d’évacuation nécessite l’expertise d’un professionnel certifié.

Recherchez impérativement les certifications QUALIBAT et RGE, gages de compétence et d’accès aux aides financières. Les prestations professionnelles essentielles comprennent le diagnostic complet, la vidange spécialisée, les réparations d’étanchéité, la mise aux normes réglementaire. Un diagnostic professionnel vous évite les erreurs coûteuses et garantit la pérennité de votre investissement.

Questions fréquentes sur les anciennes fosses septiques

Peut-on encore utiliser une fosse septique ancienne ?

Dans la plupart des cas, le maintien en service reste possible sous certaines conditions. Une fosse septique ancienne peut continuer à fonctionner si elle assure un traitement satisfaisant des eaux usées et ne présente aucun risque de pollution environnementale.

Les conditions de maintien incluent : structure étanche et stable, efficacité de traitement conforme aux attentes du SPANC, respect des distances réglementaires. L’obligation de remplacement s’impose uniquement en cas de dysfonctionnement avéré, de non-conformité majeure ou lors de travaux de rénovation lourde dépassant 50% de la valeur du logement.

Quel budget prévoir pour une mise aux normes ?

La transparence budgétaire fait partie de mes valeurs professionnelles. Les fourchettes réalistes s’échelonnent de 3 000 à 6 000 euros pour une réhabilitation, 8 000 à 15 000 euros pour un remplacement complet selon la complexité du terrain et les solutions retenues.

Les facteurs influençant le coût comprennent : accessibilité du site, nature du sol, type de filière choisie, contraintes environnementales. Mon accompagnement RGE permet de bénéficier d’aides substantielles réduisant significativement l’investissement. Certes l’investissement peut paraître important, mais il garantit la conformité réglementaire, la protection environnementale et valorise durablement votre patrimoine immobilier.